肝斑(かんぱん) Melasma

肝斑の特徴

肝斑は、輪郭がはっきりしない薄茶色のシミで、目の下から頬骨付近に好発します。左右対称に現れ、くすんだようにも見えるのが特徴です。

薄く、ぼんやりと広範囲で発症し、雀卵斑(そばかす)、ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)などのシミと混在していることも多いため、正しく診断するのが難しいシミのひとつです。

肝斑の症状

- 30~40代頃に現れたシミ

- 頬や目の下(下まぶたにはできにくい)に左右対称にぼんやりとした褐色斑がある

- 妊娠、出産前後にシミが現れた

- ごしごし洗顔やクレンジングする癖がある

- レーザー治療等、肌への刺激のある治療をした後に濃くなった

肝斑の原因

肝斑の原因は、明確には分かっていません。しかし、妊娠・出産、更年期、避妊薬(ピル)服用時に多発することから、女性ホルモンの影響も大きいと考えられています。

また、肝斑のできやすい箇所はスキンケアやクレンジング等で“こすれやすい”部位で、摩擦等の刺激が肝斑の原因になっている可能性があります。近年では、マスク生活の影響で肝斑が悪化してしまう方もいます。

治療法

肝斑は、雀卵斑(そばかす)やADM(後天性真皮メラノサイト―シス)などのシミと似ており、混在していることも多い症状です。刺激に弱く、誤ったケアや治療選択を誤ると悪化させてしまうリスクもあります。当院では基本的に肌への少ない治療(内服・外用薬・エレクトロポレーション等)を優先させます。患者様のお悩みをお伺いし、最善の治療方法をご提案させていただきますので一度ご相談下さい。

内服薬治療

肝斑はメラニン色素が過剰に生産されているので、メラニンの生成を抑える内服治療を使用します。内服を正しく継続することで色が薄くなっていくことが期待できます。

トラネキサム酸 500㎎

抗炎症作用・色素沈着予防・止血作用の効果があります。

肝斑の原因となる慢性の炎症を落ち着かせる作用があり、刺激によるメラニンの生成を抑えます。

| 28日処方 | ¥2,700 (税込¥2,970) |

|---|

※考えられるリスク

食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、胸やけ(0.1〜1%未満)

ビタミンC

メラニン色素の合成阻害と抗酸化作用で肝斑にもよく使用される内服薬です。

| 28日処方 | ¥1,200 (税込¥1,320) |

|---|

※考えられるリスク

胃部不快感、嘔吐、悪心、下痢(頻度不明)

外用薬治療

4%ハイドロキノン

ハイドロキノンクリームは、シミの原因となるメラニン色素の生成を強力に抑制・還元する「肌の漂白剤」と呼ばれる美白外用薬です。メラニンの合成酵素を阻害することで肝斑の原因となっている色素が作られにくくする効果が期待できます。

| 1個 | ¥2,000 (税込¥2,200) |

|---|

- ハイドロキノンを使用している間は、日焼け止めで紫外線対策をしましょう。肌にとって大敵のイメージがあるメラニン色素ですが、本来は紫外線や摩擦刺激などから肌を守る効果があります。ハイドロキノンの治療により皮膚のメラニン色素が少なくなると、肌が刺激に対して無防備になりやすくなります。夏のレジャーなどで強い紫外線を浴びるときは、日中にハイドロキノンを使用するのを避けた方がよいでしょう。

- ハイドロキノンは空気酸化や光分解しやすい特徴があります。薬剤の変性を防ぐために、使用していないときは冷蔵庫で保管することが大切です。明らかに変色している場合は、使用を避けましょう。

考えられるリスク

- 厚く塗りすぎるとかぶれを起こす可能性があります

- 赤みが強くでた場合は中止し受診してください

- 冷蔵庫で保存し3ヶ月以上経過したものは使用しないでください

0.1%トレチノイン

ビタミンA誘導体で角質を除去し表皮のターンオーバーを促進することで肝斑の色抜けを早くする

| 1個 | ¥2,500 (税込¥2,750) |

|---|

トレチノインは熱や紫外線で分解されやすいため、保管状態が悪いと効果が下がる可能性があります。冷蔵庫で保管し、使用期限を守ってください。

- トレチノイン開始後に多くみられる皮膚の発赤・紅斑・かゆみはレチノイド反応と呼ばれ、一時的に角質層が薄くなることで、外部刺激に対して敏感になるために起こります。レチノイド反応のピークは最初の3週間ほどですが、反応は薬が効いている目安でもあり、軽度であれば経過観察します。皮膚の赤み等がひどい場合は、自己判断せずに医師に相談するようにしてください。当院では、レチノインをご使用中の患者様に対してフォローアップを行っています。

- 治療中は肌が外部刺激に対して敏感になりやすくなります。日焼け止めなどによる紫外線対策と肌の保湿をしっかり行うようにしましょう。肌に塗るスキンケア用品等は刺激が少ないものを選ぶのがおすすめです。トレチノインによる治療期間中もメイクが可能です。

考えられるリスク

- 妊娠中の方や妊娠の可能性がある方、ご希望の方は使用できません

- 単独で使用したり、塗った後に日光に当たると色素沈着を起こす可能性があります

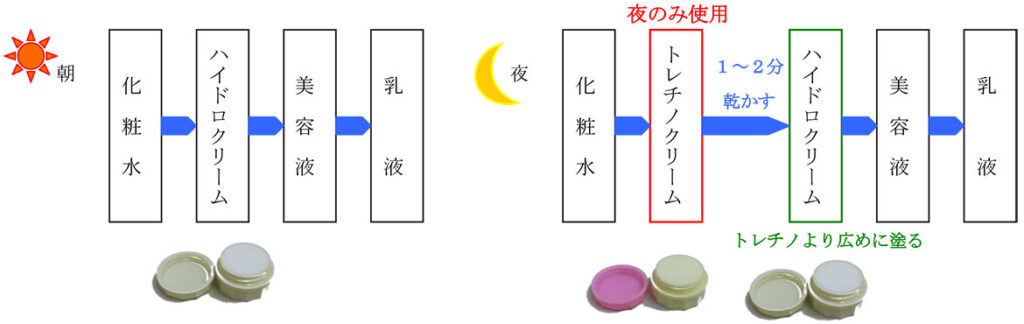

必ず夜のみ使用しハイドロクリームとの併用でご使用ください - ある程度赤くなったり、ヒリヒリしたり乾燥しますがクリームの反応ですので問題ありません。そのまま使用してください

ただし、痒みや赤みが強い場合は使用を中止し受診してください - 冷蔵庫で保存し3ヶ月以上経過したものは使用しないでください

Contact お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせメイク

予約 施術

モニター

募集 WEB予約

当日

順番予約